第5回「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (2) – 仕事しらべ

1.はじめに

中小企業の経営者の皆様に向けて、社員のやる気を引き出し、共に成長できる「人を育てる人事制度」の作り方をお伝えしています。前回は、社員の成長のステップを表す「資格等級制度」の骨組みとなる「等級数」をどう決めるか、その考え方をお話ししました。

会社の規模や将来像に合わせて、6等級または8等級を基本に設定し、社長や専務・常務といった経営層を除いた、現場の取締役や部長、課長、係長、そして一般社員までをこの等級の対象とする、というお話でした。新卒社員は1級からスタートし、中途採用の方は一つ下の等級から始めるのが良いでしょう。

さて、等級という「階段」は決まりましたが、その階段の段差、つまり「各等級に求められる能力」が明確でないと、社員はどこを目指して頑張れば良いか分かりませんし、会社としてもどんな能力を育てていけば良いか曖昧なままです。

そこで今回お話しするのが、資格等級制度の設計における非常に重要なステップ、「仕事しらべ」です。これは、あなたの会社の仕事を洗い出し、各等級でどんな能力が必要なのかを「見える化」する作業なんです。

2.なぜ「仕事しらべ」が必要か? その「本当の目的」とは

「仕事しらべ」と聞くと、「社員がどんな仕事をしているかリストにするだけ?」と思われるかもしれませんね。もちろんそれも含まれますが、目的はそこにはありません。

この「仕事しらべ」の本当の目的は、社員一人ひとりが会社の中でどう成長していくか、その「成長ステップ」を明確に示すことなんです。年功ではなく、社員の真の能力を資格等級として評価し、会社がその能力を認め、それにふさわしい貢献を期待していることを示すためでもあります。

単に社員の能力をランク付けすることだけが目的ではありません。そうではなく、会社として「社員にどんな能力を身につけてほしいのか」「どんな仕事ができるようになってほしいのか」を具体的に明確にする。そして、それを社員と共有し、「君はこのステップを目指してほしい」という期待を伝える。これが「仕事しらべ」の核となる目的です。

私がお伝えしている「人を育てる人事」では、社員を単なるコストではなく「資産」と考えます。この「仕事しらべ」は、その大切な資産である社員の能力を最大限に引き出すための基盤となる「しくみ」を制度化する第一歩なのです。期待する社員像を、能力と努力(行動)に分けて明確にすることから人事制度は始まります。そして、仕事しらべで明確にするのは、主にこの「能力(職務遂行能力)」の部分です。

曖昧な「頑張れ」ではなく、「具体的にこの能力を身につけてほしい」「この仕事ができるようになってほしい」と会社が示すこと。これが、社員が自律的に成長するための道標となるのです。

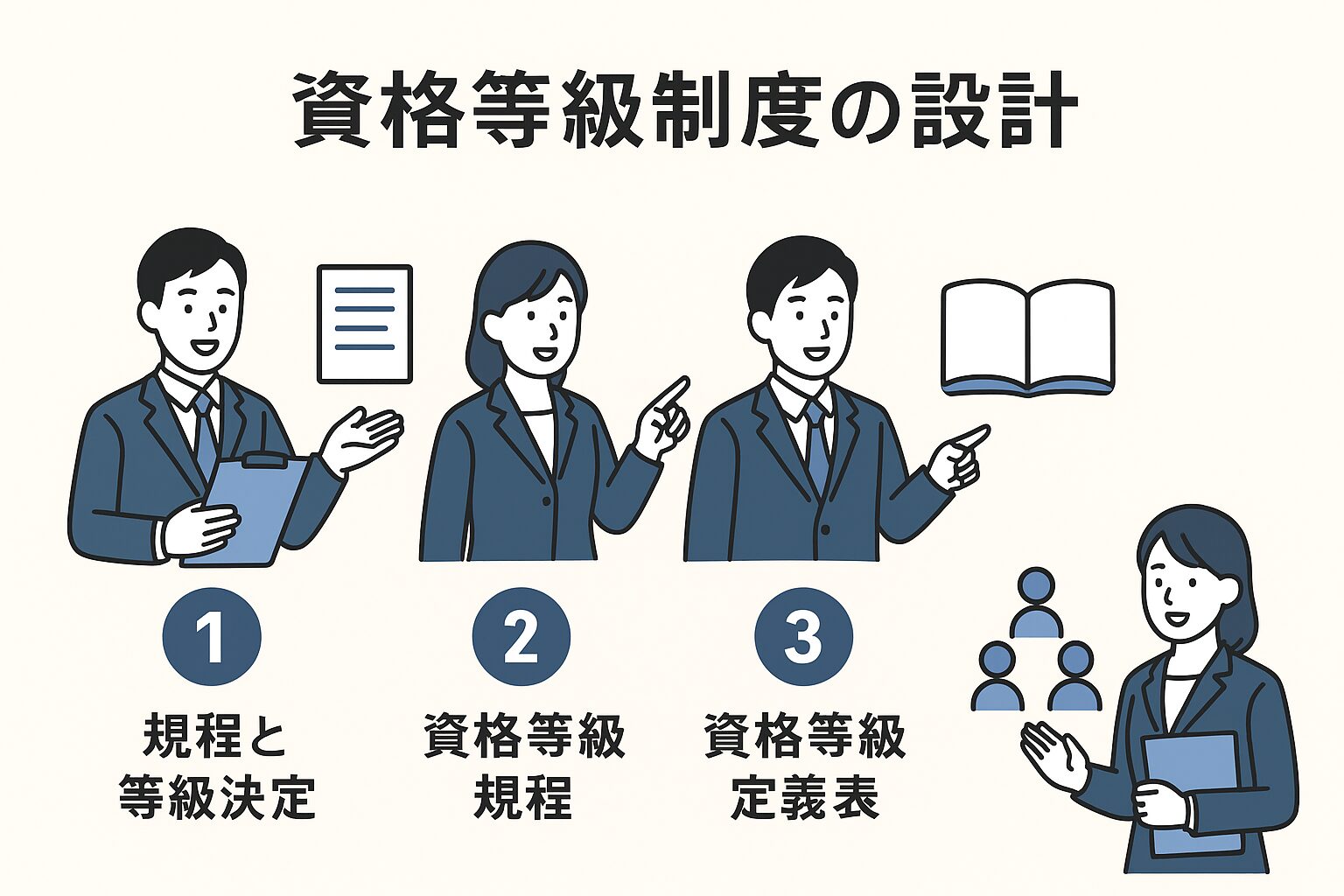

3.「仕事しらべ」はこう進める!具体的なステップ

さて、この重要な「仕事しらべ」、実際にどう進めるかですが、これは経営者である社長お一人で行うものではありません。前回もお話ししましたが、人事制度作りは社員自身が参加して作り上げるプロジェクト方式が望ましいです。幹部社員、管理者、そして一般社員にも関わってもらいながら、6人から10人程度のプロジェクトチームで進めていきましょう。

具体的な進め方としては、第3回で等級数が決まった後に、次の第4回のプロジェクト会議で「仕事しらべ」を行います。

まず準備として、部門や職種ごとにグループ分けを行います。例えば、営業部、製造部、設計部を独立したグループとし、資材部と総務部を一つのグループにするなど、会社の状況に合わせて決めます。そして、各グループからプロジェクトメンバーを含む3〜4名の担当者を選びます。

次に、この担当者に「仕事しらべ調査表」を配布し、事前に自分の部署の仕事を書き出してきてもらう宿題を出します。

プロジェクト会議当日、各グループで、宿題で書き出された「仕事しらべ調査表」の内容を「仕事カード」に転記する作業から始めます。ここで大切なのは、カード1枚につき、仕事は1件だけ書き出すことです。そして、漠然とした内容ではなく、具体的な仕事内容になるように、グループで相談しながら修正していきます。漢字が分からないときは、遠慮なくカタカナで書いてもらいましょう。

カードができたら、模造紙を使い、縦に「1級」「2級」「3級」…と等級のラベルを並べます。そして、作成した仕事カードを、その仕事の難易度に基づいて、対応する等級の横に並べていきます。他の部署のカード内容や等級分類も参考にしながら、会社全体としてレベル感が適切になるように調整します。

また、現在の仕事だけでなく、フレームワークの段階で抽出された「会社の課題」に関わる仕事や、近い将来必要になる仕事、そして会社として今後行うべき仕事、例えばお客様の潜在的なニーズに応えるための仕事なども、話し合いながら追加してカード化し、適切な等級に分類します。仕事しらべの宿題では現在の仕事が中心になりがちですが、会社が発展していくためには未来の仕事も考慮に入れる必要があります。

4.仕事内容を「能力」として記述する!超具体的なポイント

「仕事しらべ」で最も重要なポイントであり、中小企業の社長が最も意識すべき点の一つが、仕事内容を「能力」という視点で記述することです。単に「どんな作業をしているか」だけでなく、「その作業を遂行するためにどんな能力が必要か」を掘り下げるイメージです。

ここを間違えてしまうと、せっかくの人事制度が形骸化してしまいます。「仕事しらべ」で書くのは、「努力」や「勤務態度」ではありません。それらは行動評価制度で評価すべき要素です。仕事しらべで問うのは、「その仕事が、スピードが遅くても、ミスが多くても、とりあえず出来るかどうか」という「能力」の有無なんです。

例えば、「掃除」や「コピー」のような、誰でも簡単にできる作業は、ここでいう「能力」とは言えません。これらは仕事しらべの対象から外します。また、「会議に出席する」とか「書類を提出する」といった行動自体も、それだけでは「能力」を表していません。

仕事内容を記述する際は、誰が見ても同じように理解できるよう、具体的に書きましょう。例えば、単に「営業」と書くのではなく、「営業活動の日程表を作成する」とか、「顧客リストを更新する」といった、具体的な作業内容が分かるようにします。

まとまった大きな仕事でも、その中に難しい部分と簡単な部分が混ざっている場合は、分けて複数のカードにするのが良いでしょう。

そして、特に中小企業で見落とされがちなのが、ベテラン社員が持つ「隠れた能力」を掘り起こすことです。新人でもできるような作業に見えても、ベテランが行うと明らかに質や効率が違うことがありますよね。その差を生み出す「能力」を見つけ出すのです。例えば、「伝票の間違いを瞬時に発見する」とか、「配達先で顧客の次の注文を予測し、提案する」とか、「在庫の状況から適正在庫数の変更を提案する」といった、経験に裏打ちされた判断力や提案力です。

また、社員一人ひとりが「次工程はお客様」という意識を持って仕事に取り組むことも大切です。自分の仕事が、次の工程の人や、最終的なお客様にどう繋がっているのかを考える。こうした視点で仕事を見直すことで、新たな仕事内容や必要な能力が見えてくることもあります。

仕事の内容をカードに記述する際は、「~しない」という否定的な表現ではなく、「~する」という肯定的な表現を心がけましょう。可能であれば、具体的な数字を入れて表現すると、より明確になります。そして何より、建て前ではなく、会社の「本音」として、本当に社員に求める能力を書き出すことが大切です。S評価(最高評価)を出し惜しみしない、という意識も持ってください。

5.「管理職」の仕事をどう定義するか?

社員全体の仕事だけでなく、管理職の仕事も「仕事しらべ」の対象となります。部長、課長、係長、主任といった管理職についても、彼らに求められる「能力」を定義していきます。

管理職の仕事カードについては、資格等級定義表を参考にしながら、プロジェクトリーダーが補足的に追加・作成する必要がある場合もあります。

管理職の仕事で特に重要な要素となるのが、「部下の育成・管理能力」です。これは「人を育てる人事」において欠かせない能力です。また、人材育成、人事評価、職場活動といった、組織や部下を率いるために必要な仕事内容も、管理職の仕事として明確にしていきます。

資格等級定義表では、管理職の等級ごとに求められる職務内容のレベルが示されています。例えば、最高等級である6級の部長クラスは、会社の基本方針に基づいた部全体の総括管理や経営業務。5級の課長クラスは、部の方針に基づき課の目標達成に向けて部下をまとめ、新規業務の立案研究などを行う能力。4級の係長クラスは、前例のない複雑な判断を要する業務や、初級管理者としての業務。3級の主任クラスは、業務に精通し、幅広い業務に加え、部下の指導や育成といった監督業務を行う能力が求められます。

管理職の仕事内容を記述する際も、具体的な「能力」として表現します。例えば、「改善課題を決めて、月に1回程度ミーティングを主体的に行った」といった、自分自身の行動だけでなく、組織や部下を動かし、部署全体の成果に繋がるような行動や、それを遂行するための能力を記述します。管理職の仕事は、一般社員の仕事に比べて、管理・経営に必要な行動や、より戦略的な内容に重点が置かれます。

6.成長への羅針盤!重要な「キージョブ」を決めよう

部門ごと、等級ごとに仕事カードの分類ができたら、次のステップは、その中から特に重要な仕事を3つか4つ選ぶことです。これを「キージョブ」と呼びます。

キージョブは、その等級に求められる能力の中でも、特に核となる、「これができれば、その等級で期待される仕事は一人前にできる」という、いわば「卒業要件」のような仕事です。

このキージョブを明確にすることは、社員にとって非常に大きな意味を持ちます。社員は、「このキージョブを習得すれば、この等級で認められるんだ」「このキージョブができるようになれば、昇格の可能性があるんだ」と、目指すべき具体的な能力や目標が明確になるからです。実際に、昇格の重要な条件の一つとして、このキージョブ遂行能力の有無が挙げられます。

特に、一つ下の等級の社員にとっては、次に目指すべき等級のキージョブが明確になることで、「次はこれを習得するために頑張ろう!」という、具体的な成長目標となります。これは、社員のモチベーション向上に大きく繋がるでしょう。

7.おわりに:「仕事しらべ」で「自律社員」を育てる

「仕事しらべ」は、単に会社にある仕事を書き出す作業ではありません。それは、会社として社員に期待する能力を明確にし、社員の成長の道筋を共に考え、見える化するための非常に重要なステップです。

この作業を通じて、社員一人ひとりが、「自分は何を頑張ればいいのか」「会社にどう貢献できるのか」「この会社でどう成長していけるのか」を具体的にイメージできるようになります。そして、自ら考え、行動し、能力を開発していく「自律社員」を育てることに繋がるのです。これからの時代、会社の成長の鍵を握るのは、こうした自律的な社員の力に他なりません。

仕事しらべで、あなたの会社の「能力マップ」を作り、社員の成長と会社の発展を加速させていきましょう!

次回は、今回明確にした仕事(能力)を基に「資格等級定義表」を作成し、いよいよ社員の皆さんの等級を決定する作業についてお話しします。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

投稿者プロフィール

-

木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。

当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。

最新の投稿

三代目のブログ2026年1月1日第8回:行動評価制度の設計 (2) – 評価要素と手続き

三代目のブログ2026年1月1日第8回:行動評価制度の設計 (2) – 評価要素と手続き 三代目のブログ2025年12月1日第7回:行動評価制度の設計 (1) – 目的と基本構造

三代目のブログ2025年12月1日第7回:行動評価制度の設計 (1) – 目的と基本構造 三代目のブログ2025年11月1日第6回:「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (3) ― 規程と等級決定

三代目のブログ2025年11月1日第6回:「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (3) ― 規程と等級決定 三代目のブログ2025年10月1日第5回「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (2) – 仕事しらべ

三代目のブログ2025年10月1日第5回「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (2) – 仕事しらべ